|

Вокальный цикл «Детская» М. Мусоргского.

Поэтика. Проблемы интерпретации

Мусоргский и речевая интонация – понятия нерасторжимые. Композитор исследует самым детальным образом речь и находит пути ее материализации в музыке. Но каким образом Мусоргский достигает целостности произведения, пронизанного прозаической речью и неисчислимого количества перемен, обусловленных фабульной канвой текста?

Мы можем только попробовать подойти к этой проблеме. Ее успешное решение требует очень большого мастерства от исполнителей – не только технических и музыкальных способностей, но, пожалуй, в первую очередь талантов драматического актера. Причем, сложность заключается в том, что игра актера не подкрепляется реальной сценической игрой, а концентрируется только в произнесении текста.

Напомним, что Мусоргский прошел школу музыкального драматического театра. Слово на сцене не повторяется. Целостность инструментальной музыки осуществляется благодаря тому, что ведущий интонационный мотив пьесы многократно повторяется. На сцене же в каждый момент происходит что-то новое. Мусоргский научился находить такую выпуклую интонационную форму, соответствующую той или иной словесной фразе, что каждая музыкальная фраза с первого раза (а, может быть, с единственного) запоминается, усваивается и дает возможность появиться уже следующей, новой поэтической информации. Но такое возможно только в одном случае, если композитор опирается на общие законы речевого интонирования, т.е. идет естественным путем. Но почему все-таки Мусоргский не впадает в физиологизм, в обыденную ситуацию, не имеющую ничего общего с художественно оформленным текстом?

Один из ответов: не случайно композитор свои вокальные произведения преимущественно объединяет в циклы. Может показаться на первый взгляд, что возникает еще более значительная перегрузка, так как каждая песня (а в данном случае – это не романс, а именно песня) полна изменений, обусловленных вербальным текстом, и это множество еще увеличивается с последующими номерами цикла. Но в этом заложен философский смысл: чем больше самых разных деталей, тем отчетливее выступает их общность.

Вокальный цикл «Детская» написан на прозаические тексты, сочиненные самим Мусоргским. Это- одно из самых светлых произведений композитора. Это –не музыка для детей, это – музыка для взрослых о детях, их необычайно глубоком душевном мире, который раскрывается через их игры, поведение, общение со взрослыми. 7 номеров цикла имеют строгую цельность в своем следовании:

«С няней» (№ 1) выполняет функцию вступления. Это – введение в мир детства, где главное – сказки. Ключевое слово этой песни – «расскажи». Намечается диалог: ребенок обращается к няне.

Второй номер цикла – «В углу» – первая экспозиция, посвященная показу мира мальчика через общение со взрослым миром: композитор использует рельефный диалог няни и мальчика Мишеньки.

В третьем номере «Жук» расширяются представления о детском мире. Огромный детский мир выступает в его целостности через все нюансы прожитого происшествия: описывается история встречи мальчика с жуком. Система общения приобретает более сложный ракурс: это обращение и к природе и к няне. Форма пересказа случившегося позволяет малышу заново пережить испытанные чувства.

Четвертый номер - «С куклой» - образует 2-ю экспозицию цикла, связанную с показом мира девочки, поющей колыбельную своей кукле. Опять диалог.

«На сон грядущий» - пятый номер цикла – продолжает драматургическую линию, намеченную в предыдущей песне. Снова мир девочки, обращенный вовне, к взрослым – через молитву о них. И снова двойной диалог: один – обращение к богу (господи, помилуй), другой – обращение к няне и ее ответ.

Можно представить теперь композиционную канву цикла в виде главной партии (2 истории мальчика) и побочной (две истории девочки). Побочная партия противостоит главной своей пластикой, мягкостью. Вот оно! Уже здесь зарождается настоящее женское начало! Можно представить и иначе композиционные функции этих частей цикла. №№ 2, 3 как действенная первая часть симфонического цикла. №№ 4, 5 – это его лирическая сфера.

Под знаком второй версии композиционная функция шестого номера «Кот Матрос» выступает в роли скерцо - третьей части симфонического цикла. Девочка рассказывает маме смешную историю про кота. Раскрывается новый – необходимый – ракурс мира девочки: ее грациозность, легкость, подвижность.

Седьмой номер цикла - «Поехал на палочке» образует развернутый финал, представленный миром мальчика. Напомним, что мир девочки был показан трижды, отдельно в каждом номере: - ее мир с куклой, общение с няней, общение с мамой. Теперь же мир мальчика сразу раскрывается в разных проекциях: общение с игрушечной лошадкой, с другом Васей и, наконец, с мамой (реальный диалог).

Даже общий взгляд на цикл дает возможность оценить проницательность Мусоргского: детский мир раскрывается только через действенную ситуацию общения, через диалог. Как опытный драматург, Мусоргский понимает, что обилие деталей, обусловленное всем ходом событийного развертывания, есть не что иное как подробная разработка мизансцен спектакля.

Работа над песнями Мусоргского требует своей методики. Чтобы понять секрет художественной выразительности и композиционной целостности прозаической и бытовой (по жанру) речи, необходимо начинать знакомство с песнями Мусоргского именно с анализа самого словесного текста. Он требует самого серьезного исследования. Основные параметры его анализа:

- определить все эпизоды фабулы;

- психологически осмыслить выбор эпизодов и их последование;

- выписать отдельно словесный текст в виде построчных фраз;

- выявить самостоятельный ритм каждого оборота, входящего в состав фразы;

- научиться говорить этот текст в соответствии с заложенной в этот текст интонационно-действенной информацией. Вот здесь требуется самая большая чуткость актера –чтеца;

- наложить интонацию, найденную вами при прочтении словесного текста, на собственную вокальную интонацию и сделать для себя открытие: Мусоргский гениально угадал вашу интонационную систему общения с миром.

- в то же время следует сделать и обратный вывод: если найденное вами направление звуковысотности не совпало с тем, что предлагает Мусоргский, значит, вы еще не достаточно поняли сам текст или ваш интонационный логотип не соответствует песням Мусоргского и исполнять вам их, может быть, пока не стоит.

Одним из самых сложных моментов работы с текстом является определение его ритма. Напомним, что текст сочинил сам Мусоргский. Он его сразу слышал в музыкальных ритмах – с продлениями, с паузами. Определение пульсации текста возможно через анализ фортепианной партии. Длинные ноты, представленные в аккомпанементе, фактурные фигуры позволяют выявить переменную метрическую пластику текста. Стоит обратить внимание на то, что тактовые черты выделяют не столько сильную долю метра, сколько отделяют границы одного оборота текста от другого. Смысловой акцент данного оборота может оказаться при этом внутри такта.

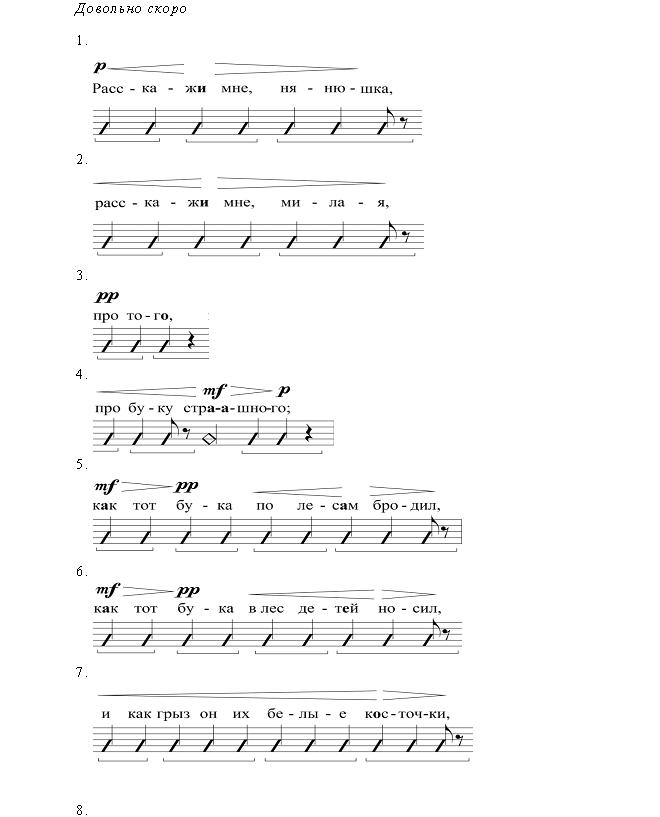

Методику работы с ритмом покажем на примере № 1 – «С няней». Выпишем текст по фразам с указанием цезур между оборотами, их музыкального ритма, динамики и смысловой вершины.

Необходимо уяснить, что выразительность интонирования вокальной строки возникнет только тогда, когда станет ясен смысл интонации словесной. Автор проявляет свою волю в определении смысловой точки каждого оборота. В каждом обороте эта смысловая точка получает высотное выделение. Однако ее направление, протяженность зависят от того, где она расположена – в начале оборота, в середине, в конце. Опоры, расположенные внутри оборота, появляются преимущественно в восходящей интонации, после которой происходит возвращение вниз, чаще всего, с последующим проговариванием этого звука (стихи 1,2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 –23). В некоторых случаях эти вершины ритмически растягиваются, что связано с их особой выразительностью в общей череде таких оборотов.

Динамические оттенки окончательно проясняют интонацию. Следует научиться читать текст в ритме и с соответствующим повышением и понижением голоса – в зависимости от расположения смысловой точки.

Фортепианная партия образует одно целое с вокальной партией. Она проясняет все детали вокальной интонации, усиливает все, присущие ей нюансы. Главное же – она создает рельефный, яркий мир художественной действительности, в котором происходят все необычайные события этого вокального цикла.

|